Conservatoire de Genève

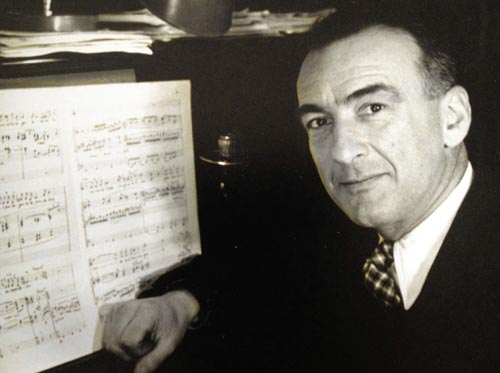

Hommage à Jean Binet (1893-1960)

Par Céline Eliseev

Né à Genève, Jean Binet a étudié notamment avec Emile Jaques-Dalcroze et avec Ernest Bloch à New York. Il vécut à Bruxelles dès 1923 puis, dès 1929, à Trélex près de Nyon.

Malgré les efforts de différentes associations, les occasions d'entendre en concert des oeuvres de compositeurs suisses restent rares. Les jubilés sont donc des opportunités dont se saisissent ceux qui défendent cette musique contre l'oubli. Ainsi, la soirée du 27 mars passé, commémorant les 65 ans de la disparition de Jean Binet, était un événement à ne pas manquer. Entre hommage et portrait, le programme proposé ce soir-là se voulait représentatif de l'oeuvre du compositeur genevois; il comprenait différentes pièces alternant musique de chambre, mélodies et musique chorale, toutes composées entre 1927 et 1943.

La 'Chanson pour vivre'

Il faut souligner l'accueil enthousiaste ainsi que l'engagement des interprètes: dégagés de toute obligation de se distinguer de nombreuses interprétations existantes, tous étaient au service des oeuvres et de leur créateur1. La grande salle du Conservatoire de Genève était comble; à la fin du concert, des mines ravies mais aussi des conversations où dominait un étonnement presque fâché: pourquoi n'entendons-nous pas plus souvent cette musique?

C'est la Sonatine pour flûte et piano qui ouvrait le concert, tantôt envoûtante, tantôt facétieuse, rappelant que Binet était un disciple de Jaques-Dalcroze. Puis vinrent Les dix chansons du mal au coeur, composées pendant la guerre (1943) sur des textes du poète jurassien Jean Cuttat, avec lequel Binet entretenait une amitié profonde. Le titre de la première pièce, «Chanson pour vivre», dit bien l'état d'âme qui a présidé à la création de cette oeuvre, entre crainte et espoir. La dramatique Sonate brève pour violon et piano, écrite dans les mêmes années, nous ramenait à la musique de chambre, avec cette humilité discrète qui caractérisait la personnalité de l'artiste. Avant la pause, nous avons encore pu entendre les Six mélodies pour voix et piano sur des textes de Clément Marot, composées en 1927. Là, Binet montre la finesse de son écriture, qui épouse le texte à chaque instant. Ce cycle donne l'impression d'un travail d'orfèvre tant Binet cisèle sa musique autour des mots, comme l'artisan le métal précieux, déployant des miracles de délicatesse. Les Quatre choeurs mixtes a capella, sur des textes de C.-F. Ramuz et Clément Marot, montrent ce que la technicité et le sérieux appliqués à des oeuvres d'inspiration populaire peuvent produire d'art, d'émotion et de beauté.

Un regard vers la France

Le concert se terminait par le Quatuor à cordes, oeuvre majeure de Binet. Nous ne voulons pas céder au jeu des comparaisons, car l'idée est justement de montrer que cette musique ouvre ses portes toute seule; il suffira de dire que Binet fait partie des compositeurs romands qui regardaient vers la France pour comprendre l'orientation de son esthétique. Il n'en reste pas moins un artiste tout à fait original, dont on pourrait aisément reconnaître la patte si des exécutions plus fréquentes permettaient de mieux se familiariser avec son style.

En 1896, Edouard Combe (1865-1942), compositeur et critique musical vaudois, ironisait: «Etre suisse, c'est bien; être compositeur, c'est parfait; mais être à la fois suisse et compositeur est-ce admissible? Ces deux mots ne hurlent-ils pas d'être accouplés?». En 1939, Henri Gagnebin écrivait encore: «Je crois à la mystérieuse collaboration de l'auditeur et de l'auteur. Comment voulez-vous qu'une oeuvre vive et tressaille et palpite s'il n'y a dans la salle qu'une curiosité sceptique et ironique. Et qu'est-ce qu'il va bien nous faire entendre le petit chose qu'on voit passer sur la place Neuve, une serviette sous le bras, courant à ses leçons?». Plus personne aujourd'hui ne considère la musique des compositeurs suisses avec scepticisme ou ironie, nous l'avons simplement oubliée. Fort heureusement, il est simple de remédier à l'oubli; encore faut-il le vouloir.

Les éditions Henry Labatiaz

Signalons que cette soirée fut aussi l'occasion de faire connaissance avec les Editions musicales Henry Labatiaz, fondées en 2022, qui réunissent les fonds des principaux éditeurs de musique historiques romands tels Henn, Foetisch ou Sandoz, remontant à la fin du XIXe siècle. Une start-up centenaire, en somme! Plus qu'une maison d'édition, l'entreprise assure une mission de conservation et de diffusion du patrimoine musical romand: elle avait réédité toutes les pièces interprétées ce soir-là. Avis aux organisateurs de concerts, il reste beaucoup de musique à (re)créer, une manière bienvenue de renouveler les programmes!

Une anecdote pour terminer: dernièrement, à Vevey, lors d'un concert organisé par Harmonia Helvetica où était jouée une pièce remarquable du compositeur soleurois Hans Huber (1852-1921), j'entends une conversation derrière moi -- un monsieur a trouvé la parade: «Programmer de la musique suisse, c'est comme programmer de la musique contemporaine: pour que le public se déplace, il faut en glisser l'air de rien, au milieu d'oeuvres connues»... A bon entendeur! Plus globalement, les oeuvres présentées lors du concert dédié à Jean Binet mettent en évidence la relative négligence dont souffre la musique composée entre les années 1920 et 1960, comme celle d'Arthur Honegger, de Darius Milhaud, de Luigi Dallapiccola, d'Ernest Bloch, et jusqu'aux quatuors de Béla Bartók. Pour en revenir aux jubilés salvateurs, ils ne manqueront pas dans les années à venir. Ainsi, par exemple, 2026 sera une année Marguerite Roesgen-Champion, Henri Gagnebin, Paul Miche ou encore Bernard Reichel, et 2027 sera l'occasion de rouvrir des partitions de Carlo Hemmerling ou d'Alexandre Denéréaz. En 2028, que diriez-vous d'un peu de Fernande Peyrot, Pierre Maurice ou Roger Vuataz? Vous connaissez même maintenant l'astuce pour faire (re)découvrir ces oeuvres à votre public sans qu'il s'en rende compte. Gageons qu'il en redemandera!

Céline Eliseev

Biographie complète, catalogue des oeuvres et morceaux

en écoute sur le site de l'Association Jean Binet:

Editions Henry Labatiaz:

www.editions-henry-labatiaz.ch

Pour lire la suite...

Vous pouvez commander ce numéro 78/2 (juin 2025, 68 pages, en couleurs) pour 13 francs suisses + frais de port (pour la Suisse: 2.50 CHF; pour l'Europe: 5 CHF; autres pays: 7 CHF), en nous envoyant vos coordonnées postales à l'adresse suivante (n'oubliez pas de préciser le numéro qui fait l'objet de votre commande):

(Pour plus d'informations, voir notre page «archives».)

Retour au sommaire du No. 78/2 (juin 2025)

© Revue Musicale de Suisse Romande

Reproduction interdite